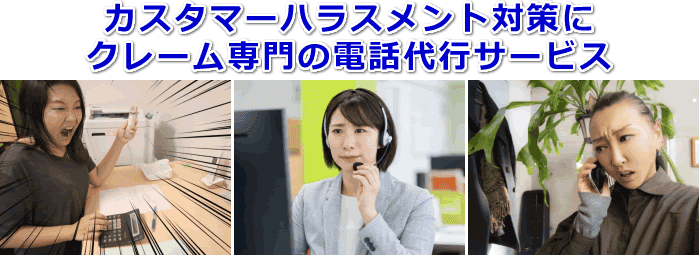

カスタマーハラスメント対策にクレーム専門の電話代行サービス

近年、電話を通じたカスタマーハラスメント、いわゆる“カスハラ”が深刻化しています。内容は、長時間の罵倒や無理な要求、営業時間外の連絡、さらには個人への人格攻撃にまで及ぶこともあります。例えば、ある飲食チェーンでは「配達が5分遅れた」という理由で、30分以上にわたって執拗に謝罪を要求され、対応したスタッフが退職に追い込まれた事例もあります。

こうしたカスハラ問題に対し、多くの企業が「録音の事前通知」「対応は○分までと明記」「二人体制での応対」などの防止策を講じていますが、現場スタッフの負担は依然として大きいのが実情です。

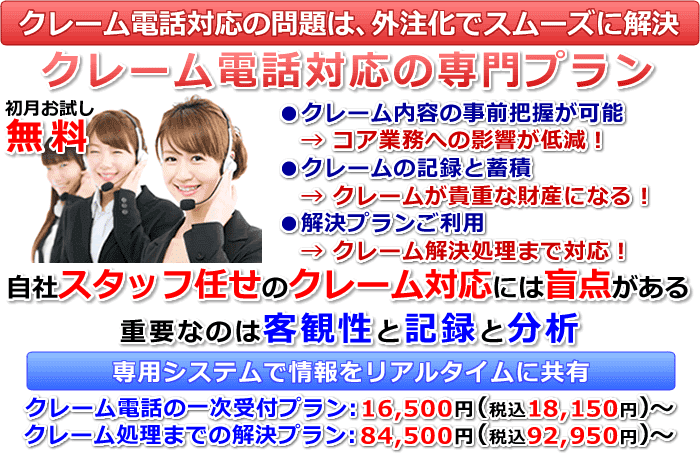

そこで近年注目されているのが、クレーム対応専門の電話代行サービスの活用です。第三者が客観的かつ冷静に応対することで、感情的なやり取りを避け、対応品質の均一化と従業員の精神的負担軽減を実現できます。

実際にある中堅の通販企業では、電話代行サービス導入後、悪質なクレームが減少し、従業員満足度の向上にもつながったと報告されています。企業にとっては、顧客との適切な距離感を保ちながら、従業員を守るための有効な手段として、こうした電話代行サービス活用によるクレーム電話対応の外部委託は、現実的かつ必要な選択肢となりつつあります。

カスタマーハラスメントやクレーム電話による弊害

カスタマーハラスメント、特に電話によるクレーム対応が、現場に深刻な影響を与えます。単なる苦情を超えて、理不尽な要求や人格を否定するような発言が繰り返されることで、スタッフのメンタルに大きな負担がのしかかります。

中には、1件の電話対応でその日一日業務に支障をきたすケースや、応対後に涙を流すスタッフも珍しくありません。さらに、電話は声だけのやり取りのため、相手の感情が直接ぶつかりやすく、クレーム電話対応はストレスの度合いが高くなる場合もあります。

その結果、職場環境の悪化や離職率の上昇といった弊害も生まれています。クレーム自体は業務改善のヒントになることもありますが、カスハラに該当するような限度を超えた言動は、企業にとって損失でしかありません。カスハラやクレーム電話対応には、適切な対策を講じる必要がありますが、以下は企業として、カスハラやクレーム電話対応を疎かにした場合の影響です。

カスハラや過度なクレーム電話は、スタッフのメンタルを確実に蝕み、結果として離職率の上昇を招いています。例えば、「電話で何度も同じ説明をさせられる」「怒鳴られることが日常化している」といった状況が続き、入社後間もない新人スタッフが退職してしまうこともあります。

業務に慣れる前にカスハラやクレーム電話対応で、心が折れてしまうことが理由となることが多いですが、特に電話対応は、感情を押し殺しながら一対一で応じなければならず、逃げ場がありません。このような環境が慢性化すると、職場全体に重苦しい空気が漂い、残るスタッフの士気も低下し、企業にとっても人材確保や教育コストの面で大きな損失となります。

カスハラや過度なクレーム電話は、スタッフの生産性にも大きな影響を与えます。例えば、ある中小のアパレル企業では、1日に数件の理不尽なクレーム対応に時間を取られ、通常業務が後回しになることがあります。結果として、商品発送や在庫管理に遅れが出て、顧客満足度の低下を招くという悪循環が発生します。

精神的なストレスを受けたスタッフは集中力を欠き、ミスが増える傾向にもあります。また、1件のクレーム電話の対応後、気持ちを切り替えるのに時間がかかり、その日の業務効率が大幅に落ちるケースも珍しくありません。こうした状況が続けば、業務全体のパフォーマンス低下は避けられず、企業全体の生産性にも悪影響を及ぼします。

カスハラや過度なクレーム電話を放置することは、企業にとって「安全配慮義務違反」に該当するリスクをはらんでいます。例えば、ある企業のスタッフは、毎日繰り返される罵声や威圧的な電話対応により、不眠や吐き気などの体調不良を訴えるようになりました。

しかし、会社側が十分な対応を取らなかったため、最終的に労働基準監督署に通報され、是正勧告を受ける事態に発展しました。企業は従業員の心身の健康を守る義務があり、それを怠れば法的責任を問われる可能性があります。ハラスメント対応を個人任せにせず、組織として対策を講じることが、企業防衛の観点からも重要です。

カスハラやクレーム電話の増加原因

カスハラやクレーム電話の増加には、社会的な変化や消費者の価値観の変動が大きな影響を与えています。まず、情報化社会における即時性の要求が高まっていることが一因です。インターネットやSNSの普及により、顧客はいつでもどこでも即座に反応を得られることを期待し、少しでも不満があれば即座に対応を求める傾向が強くなっています。

例えば、ある家電量販店では、製品の不具合に対して僅かな遅れでも過剰に要求する顧客が増え、スタッフはその対応に追われる結果となっています。さらに、コロナ禍によって多くの人が外出を控え、社会的孤立感が強まる中で、消費者の不安やストレスが企業の窓口に向かうことが増えました。

電話という非対面でのコミュニケーションが、感情的な発散の場となることが多くなり、些細な問題でも強い反応を引き起こすことが珍しくなくなっています。また、匿名性の高い電話では、相手を人として認識せず、過度に攻撃的な言動が取られやすくなります。

カスハラやクレーム電話の主な増加原因としては、以下のような要因が挙げられます。

社会的ストレスの増加は、カスハラやクレーム電話の増加に深く関与しています。特に、コロナ禍における自宅待機や孤立感の増大が、顧客の不満やイライラを強め、その捌け口として企業の窓口が使われることが多くなりました。

例えば、ある小売店では配送の遅延に対して「自分の生活が乱された」と激昂する顧客が増加し、従業員に対する攻撃的な言動が続いた事例があります。社会全体の不安定さや経済的なプレッシャーが、些細な問題でも過剰に反応させ、感情を抑えきれない状況を作り出しています。

このような状況が続くことで、カスハラやクレーム電話の頻度が増加し、企業の対応に大きな負担がかかっています。

カスハラやクレーム電話の増加には、「顧客意識の変化」が大きく影響しています。かつては「お互い様」だった関係性が、近年では「サービスを受ける側が上」という意識に傾きがちです。特に、ネット上のレビュー文化が広まり、「嫌な対応をされたら晒す」という思考が常態化する中、過剰な要求を正当化する顧客も増えています。

例えば、ある飲食チェーンでは、提供時間が少し遅れただけで「責任者を出せ」「無料にしろ」と強く迫るケースもあります。些細な不満でも“消費者としての権利”を主張する風潮が、カスハラの温床となることもありますが、このような意識の変化が、日々の電話対応にも強いプレッシャーを与えています。

カスハラやクレーム電話の中には、企業側の対応がきっかけとなってエスカレートするケースもあります。例えば、電話対応したスタッフがマニュアル通りの定型文で対応を続けた結果、顧客が「話を聞いていない」「真剣に向き合っていない」と感じ、激高して長時間のクレームに発展することもあります。

形式的な謝罪や機械的な対応は、顧客の不満を逆に刺激することがあり、最初は冷静だった顧客が次第に感情的になってしまうことも少なくありません。また、担当者が何度も変わる、説明が食い違うなどの対応ミスが信頼を損ない、怒りの矛先が強まる要因になります。こうした“対応のズレ”が、結果的にカスハラを招く土壌となることがあります。

カスハラやクレーム電話の増加には、SNSやネット環境の影響も無視できません。情報発信が手軽になった現代では、サービスに不満を持った顧客がすぐに体験談を投稿し、企業を名指しで批判することが一般的になっています。

例えば、レジでの対応に不満を感じた顧客がその場で動画を撮影し、「店員の態度が悪い」とSNSに投稿。その後、店には「どういう教育をしているのか」といった電話が相次ぐことがあります。このように、ネット上で“炎上”することを見越して、電話口でも過剰に攻撃的な態度を取る顧客もいます。

SNSが顧客の「声」を拡大させる一方で、その影響力がカスハラの後押しになるという、現代ならではの構造が浮き彫りになっています。

カスハラにはクレーム専門の電話代行サービスがおすすめ

カスハラやクレーム電話の対応には、専門の電話代行サービスを活用することが有効です。特にクレーム対応に特化した電話代行サービスのオペレーターは、感情を逆なでしない応対スキルや、状況に応じた対応フローを熟知しており、感情的なやりとりを冷静にコントロールすることが可能です。

例えば、ある中小企業では、顧客からの過剰な要求や長時間の苦情電話が業務に支障をきたしていましたが、電話代行サービスを導入したことでスタッフの精神的負担が軽減し、本来の業務に集中できる環境が整いました。

また、第三者を介すことで顧客側も感情を抑えやすくなり、トラブルの長期化を防ぐ効果も期待できます。電話代行サービスは単なる「受電代行」ではなく、クレーム対応のプロを入れることで、企業全体のストレスとリスクを大幅に軽減することに貢献します。

カスハラへの対策として、クレーム対応に特化した電話代行サービスを活用する最大の利点は、「プロによる的確な電話対応力」です。単に話を聞くだけでなく、相手の主張の中から事実関係や本質的な要望を冷静に読み取る力が求められます。

例えば、ある製造業では「対応が遅い」と繰り返し怒鳴る顧客に対し、社内では要点をつかめず混乱したケースがあります。しかし、電話代行サービスのオペレーターが応対したところ、顧客の不満の本質が「工程説明の不十分さ」にあると判明しました。

その後、資料を添えて説明し直すことで事態は円満に収束しました。このように、感情に左右されず正確に意図を汲み取るプロの対応は余計な混乱を避け、企業の信頼回復にもつながります。

カスハラの対応を現場スタッフに任せ続けることは、精神的負担を増大させ、離職の引き金になりかねません。特に接客やコール業務の現場では、理不尽な怒声や繰り返される要求により、自信を失ったり、業務に対する恐怖感を抱くケースもあります。

例えば、ある小売チェーンでは、週に数件のクレーム電話でスタッフが泣き出してしまい、その後に離職したことで結果的に人員不足が慢性化しました。そこでクレーム専門の電話代行サービスを導入したところ、従業員は直接苦情を受ける機会が激減して電話応対の不安も軽減しました。

外部の電話対応の専門家にクレーム電話の一次対応を任せることで、スタッフのメンタルを守り、離職防止にもつながります。

カスハラの対応を誤ると、問題がさらに拡大し「二次クレーム」へと発展する危険性があります。例えば、あるサービス業の現場では、担当者が感情的になった顧客に対し、防衛的な態度をとってしまい、「態度が悪い」とさらに強い抗議が寄せられる結果になったことがあります。

元々のクレームとは別に新たな不満が加わり、対応が複雑化してしまいましたが、こうした事態を避けるには、初動の対応が極めて重要です。クレーム専門の電話代行サービスは、感情に巻き込まれず冷静かつ丁寧に応対する訓練を受けているため、顧客の怒りを無用に刺激せず、問題を拡大させません。プロの対応により、クレームの鎮静化と早期解決が図れ、組織へのダメージを最小限に抑えることができます。

クレームやカスハラ対応に失敗すると、企業のブランドイメージや評判に深刻な影響を及ぼすことがあります。たとえば、ある飲食チェーンでは、対応中の言葉遣いが不適切だったことが原因で、SNSに苦情が拡散し「接客がひどい」というネガティブなイメージが定着してしまいました。

このような事態を防ぐには、初期対応の質が鍵となります。クレーム専門の電話代行サービスであれば、顧客の言い分に丁寧に耳を傾けつつ冷静に情報を整理し、適切な対応へとつなげることが可能です。感情的なやりとりを避け、誠実な印象を与えることで、顧客の信頼を損なうリスクを低減し、企業の評判を守ることができます。信頼されるブランドの維持には、対応品質の安定が欠かせません。

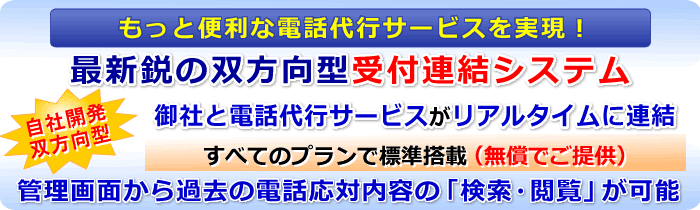

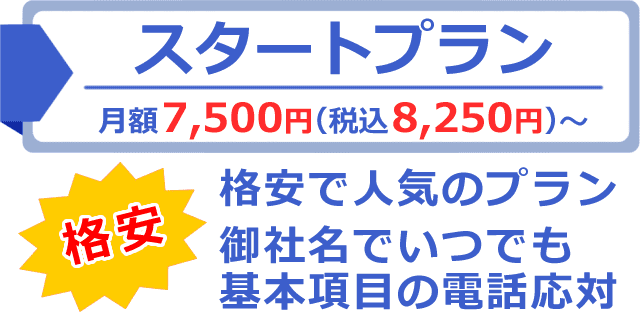

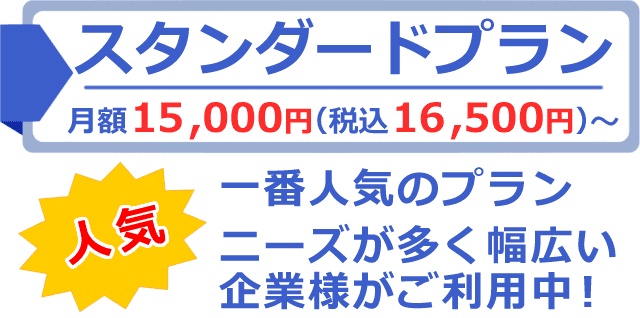

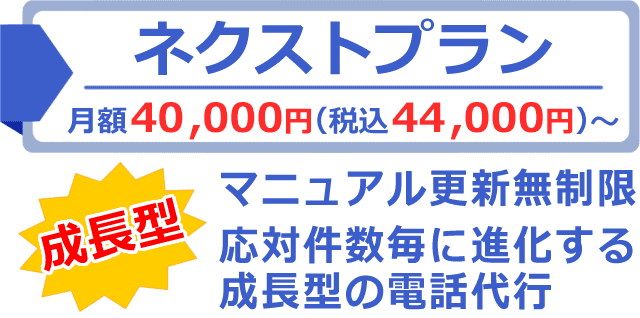

RTC電話代行サービスの電話代行プラン

RTC電話代行サービスでは、様々な業種に柔軟に対応できる電話代行基本プランと、専門業務に特化して各種業務と電話代行サービスを連動した業務別専門プランをご用意しております。